本文為新加坡管樂資訊網站《The Band Post》所刊登之文章《Pathway Series: Lester Lim – Retsel Mil Publications》(路徑系列:林宗春 – 睿得舍出版社)的中文翻譯,已獲網站營運方許可後轉載。

在談到音樂產業時,多數人往往會想到音樂家、指揮這類顯眼的表演角色。

那麼,音樂產業中的其他職業呢?我們的全新系列 《Pathway》,希望聚焦那些鮮為人知、卻為管樂圈帶來活力的職業。

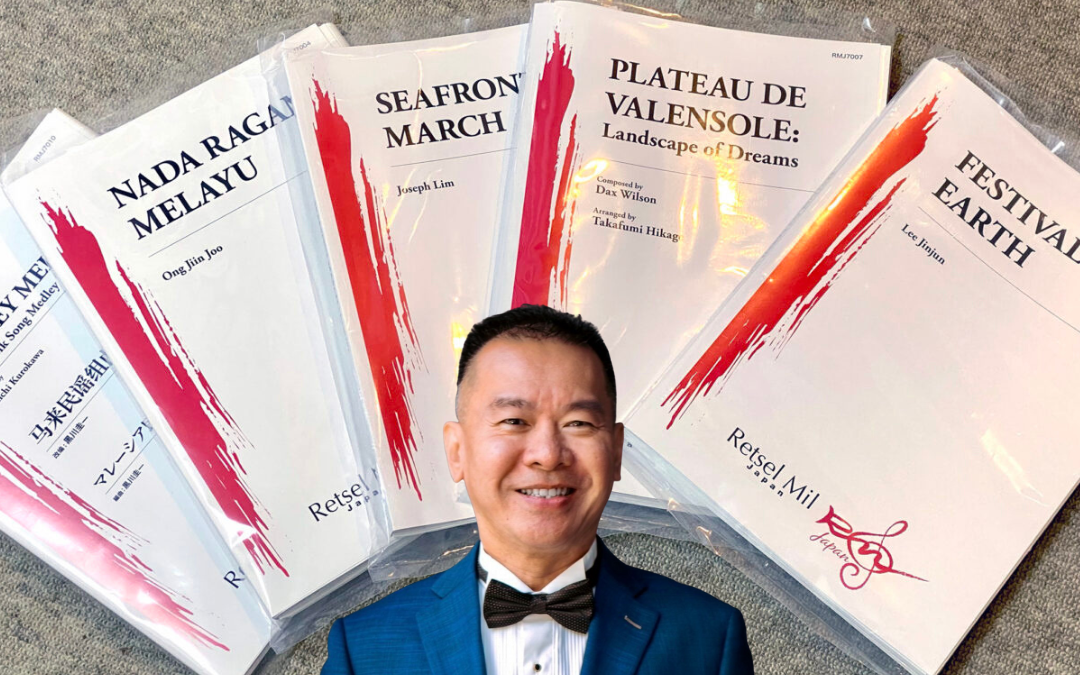

《The Band Post》網站很榮幸專訪樂譜經銷商兼出版人林宗春先生,他是睿得舍(新加坡)出版社(Retsel Mil Publications)的創辦人兼代表董事,同時也是睿得舍日本公司的共同創辦人暨總經理。

當人們談到音樂產業時,通常會想到音樂家和指揮等重要角色,而音樂出版人卻鮮少被提及。最初是什麼吸引您進入音樂產業,並在 2002 年創立睿得舍(新加坡)出版社的呢?

—— 其實一切是偶然開始的。2003 年新加坡青年藝術節需要印製小長谷宗一的《大海的故事》,以便分送給所有參演樂團,於是我們就這樣走上了出版的道路。

多年來,我們的大部分產品都服務於學校活動,例如新加坡50週年(SG50)、國慶日、校慶及各類季節性活動。

出版的基本目的,是把一件事或公告記錄下來並廣泛傳播。讀者與合作夥伴(例如產品廣告商)會共同出資,支持印刷與發行。讀者購買刊物,廣告商贊助印刷。久而久之,這就類似於商業運作,並創造了就業機會,著作權等行業規則也隨之逐漸建立。

從文化與藝術的角度來說,出版的意義在於保存並推廣藝術家的思想。藝術家必須對自己的文化感到自豪,並具備敏銳的情感,才能願意透過音樂、舞蹈、繪畫等形式去表達。

作為出版人,我的角色是協助策劃與整理管樂作曲家的創意。透過樂譜,學生們不僅學習演奏技巧,也學習到世界各地的文化。

2021年,睿得舍成立了集團公司睿得舍日本有限責任公司,並與日本知名的古典、傳統與管樂出版公司Brain音樂出版社簽署了獨家發行協議。您與Brain音樂出版社的村上家族(公司創辦人一家)是如何建立起合作關係的?

—— 我自1997年起便是一名樂譜經銷商。公司代理了全球許多出版社,我們與他們都保持著密切關係。

Brain音樂出版社的創辦人特別關心管樂教育的發展。出版的管樂作品大多是供教師使用的教材,也包含教學法相關的出版品。

多年來,我有幸觀察並學習日本管樂產業的各個環節:從教學、樂器製造、樂譜開發到音樂會營運。這些經驗加深了我對整個產業生態與商業環境的理解。

村上家族理解我想推廣東南亞作品的熱情,因此主動提出用他們的「工廠」來協助製作與發行。

睿得舍不僅在亞洲地區策劃並出版管樂作品及改編曲,也發掘並推廣新興的年輕音樂人。能否具體談談這些工作在日常中是如何進行的?

—— 我們的出版重點是教育教材,也就是更符合學生學習需求的管樂作品。我們專門策劃東南亞文化的管樂作品,並介紹給全世界。

作為一家小公司,我們沒有大筆預算來委託作曲家創作新作。通常,我們會留意音樂會上的新作品,並主動聯繫作曲家,看看他們是否願意讓我們把作品介紹給國際聽眾。

收到作品後,會交由編輯修改,以符合業界標準。接著由專業的製譜師排版,確保樂譜既美觀,又便於閱讀與翻頁。

然後會請優秀的樂團試奏並錄製樣本。之後交由行銷與業務部門推廣,再進入零售通路銷售。

您是如何發現並推廣新作曲家與年輕人才的?

—— 通常是透過口碑推薦認識作曲家。作為小公司,我們無法承諾豐厚的酬勞,所以我更傾向與作曲家深入交流,達成對產業本質的共識。

我欣賞的作曲家通常對生活充滿熱情,具有國際視野,並樂於創作描繪人與環境的音樂。

我們的編輯與製譜師也需要與他們友好合作,幫助他們提升技藝,達到業界標準。

是否有某些類型的作品更受歡迎?為什麼?

—— 我們主要面向學校樂團,因此教育價值是首要考量。各國的民歌是最重要的教材,因為它們能幫助學生理解民間文化。我們常常把民間元素融入作品,並設定在3級左右的難度,這樣更適合學生演奏。

什麼樣的作品最吸引您?

—— 這要看目標聽眾是誰。在新加坡,大多數樂團都是學校樂團,所以易於理解的音樂更受歡迎。但也有聽眾喜歡高難度作品,他們覺得技術挑戰就像玩電玩一樣有趣!

作為指揮,我演出時會選擇觀眾喜歡的曲子。有時也會演奏一些學術性作品,給樂手們帶來懷舊的樂趣。

作為 RMP 創辦人兼代表董事,您至今有哪些值得一提的成就?

—— 能夠為眾多樂團提供、分發樂譜,協助音樂學習,本身就是一種榮幸。

能與Brain音樂出版社合作,使我們的作品在國際上獲得認可,也意味著幾代學生透過我們的作品接受到國際水準的訓練。

2023年與2024年,我們還在美國芝加哥的中西部音樂教育大會(The Midwest Clinic)展示了東南亞作曲家的作品。這是全球規模最大的管樂展會之一。

此外,不斷聽到世界各地的樂團演奏我們的作品,也令我們備受鼓舞。

自2002年以來,隨著科技與網際網路的發展,出版產業發生了哪些變化?

—— 變化非常巨大!從樂譜的製作到產業的運作,都發生了轉型。如今一切更快速,幾乎是即時完成的。

像 YouTube、Spotify這樣的平台,讓學習者可以直接接觸到優秀的演奏。教師在購買樂譜前,也能更清楚地了解音樂內容。

但另一方面,樂譜零售商正逐漸被取代。我的主要工作很快可能消失,因為出版社直接以PDF格式販售給使用者,作曲家本人也可以這麼做。

這對產業衝擊很大,因為會取代大量職位。編輯、製譜師、試奏樂團、錄音工程師、行銷與業務、運輸與零售商,全都牽涉其中。如果整個供應鏈崩潰,產業就難以為繼,也將影響年輕人能否以此為職業。

在這行裡,需要哪些技能與特質?

—— 首先要理解出版音樂的目的,以及它與藝術、文化與教育發展的關係。

其次,要能理解市場需求。新加坡的管樂教育幾乎完全由政府資助,這與大多數國家不同。管樂活動成本很高,全社會都需要在精力與金錢上投入許多。

因此,如果沒有國際視野,很難獲得協助缺乏資源的樂團所需的技能。

對於年輕人來說,音樂或商業背景會不會是優勢?

—— 兩者都很重要!你需要知道教師教學所需的教材是什麼,例如如何為教師提供便利的教材,如何讓學生更好地理解內容。

同時,商業知識也對日常營運與維持生存至關重要。

最後,您會給有志於進入音樂出版產業的年輕人什麼建議?

—— 如果你對文化或某種類型的音樂充滿熱情,那麼能策劃這些內容就是一件好事。可以加入一家外國出版社,親身學習整個製作流程。出版環節很多,選擇最適合自己的去嘗試。

不過,把它當成事業經營非常困難。我常常開玩笑說,出版人必須先能把自己的人生經營好,才能幫助作曲家。這是一輩子「燒錢」的事業!

建議年輕人先找一份正職,再在業餘時間做出版!